今回は、我が家のチャウチャウたちの毛を使って玉ねぎ染めをしてみた記録です。

「犬の毛って染まる?」「玉ねぎ染めってどんな色になるの?」と気になっている方へ、実際にやってみた方法や材料、仕上がりなどを写真と一緒に詳しく紹介します。

気軽に材料が揃う玉ねぎ染めは草木染めの代表格ですが、媒染液に何を使うかなどいろんなやり方があります。今回は焼ミョウバンを使用したアルミ媒染で、チャウチャウ犬毛の他に羊毛や藍染め後の毛なども使用してみました。以前の草木染めの記事でも少し紹介していますが、こちらはより詳細な記録となります。

材料

今回使ったのは以下の材料です:

- 玉ねぎの皮:約40g(乾燥させたものをまとめて保存しておいたもの)

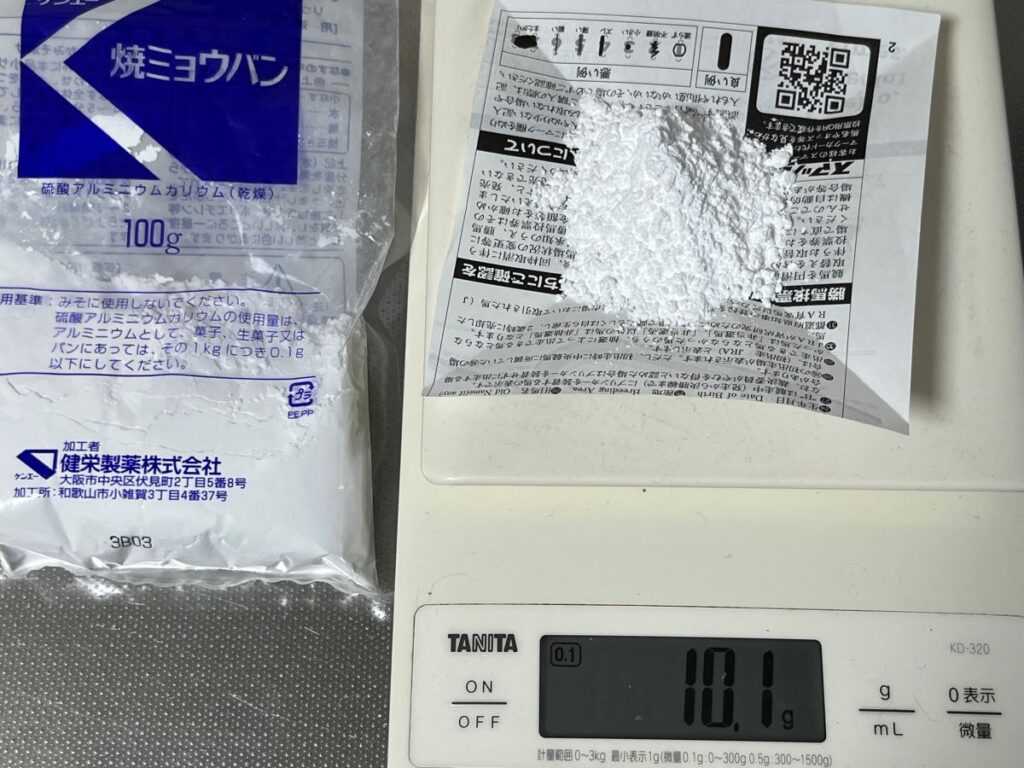

- 焼ミョウバン(アルミ媒染用):10g

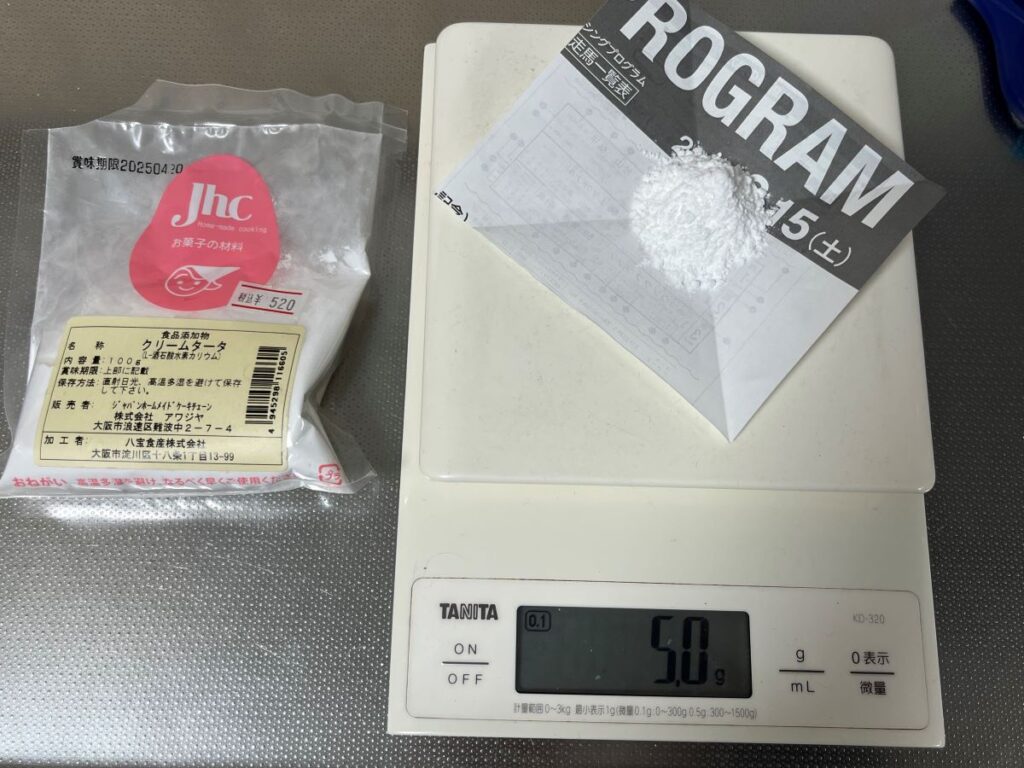

- 酒石英(キューティクル保護のため):少量(クリームタータを代用)

- チャウチャウの毛(エイドリアン 約70g/ティティ 約40g)

- 藍染め済みの犬毛(エイドリアン):約10g

- 羊毛(コリデールのトップ):約80g

- 白とピンクの絹布(襦袢のハギレ)

染める対象が多かったため、先媒染・染色ともに2回に分けて行いました。

手順

1. 媒染液の準備(先媒染)

まず、焼ミョウバンと酒石英を溶かした媒染液を作ります。

酒石英は泡立て用の「クリームタータ」で代用。沸騰したお湯に焼ミョウバンと酒石英を加え、透明になるまでよく混ぜます。

2. 毛の先媒染

犬毛はフェルト化しやすいので注意しつつ、媒染液の温度が40℃以下に下がってから投入。そこから沸騰手前(80〜85℃)まで徐々に温度を上げて10分ほど維持し、火を止めて自然に冷まします。

毛を取り出して、ぬるま湯でやさしく洗い、脱水。

羊毛・犬毛は急激な温度変化に弱いので注意ですが、予め40℃くらいの湯に浸けておけば、媒染液の温度が下がりきらなくても投入できます。

3.染液作りと染色

玉ねぎの皮は一気に煮出して染液にします。

煮出したあとは40℃くらいまで冷ましておきます。

2.のぬるま湯で洗った毛を投入します。

ここでも80〜85℃を目安に温度を上げて、30分〜1時間ほど煮染めします。

洗濯ネットはバラバラになりがちな犬毛には必須ですが、トップなどまとまった状態の羊毛には不要です。

その後、冷まして水洗い・脱水し、フェルト化を防ぐために湿っているうちに軽くほぐしておきます。

実践の記録と仕上がり

1回目

- エイドリアンとティティの犬毛を染色。

- 染液は比較的濃く、やさしい黄色系の色に仕上がりました。

2回目

- 1回目で染液が薄くなっていたため、藍染めした犬毛+羊毛+絹布を染めると、やや淡い仕上がりに。

- さらに玉ねぎの皮を染液に戻して再度煮出し、一部の羊毛・絹布・藍染め毛を煮染め。

結果:

- 犬毛・羊毛はやわらかく黄みがかった色合いに。

- 藍染めしていた犬毛は黄味が重なり、緑がかった色に変化。

- 絹布は特に発色が良く、しっかりとしたゴールド系の色味になりました。

温度管理がシビアで、特に犬毛・羊毛はフェルト化しやすい素材なので、染めながら気が抜けませんでした。

まとめ

今回染めた物のビフォーアフターがこちらです。

草木染めの代表格である「玉ねぎ染め」、材料も揃えやすく犬毛や羊毛などの動物性繊維にも比較的しっかり染まる印象でした。

媒染を丁寧に行えば発色もよく、草木染め初心者にもおすすめです。

犬の毛を捨てるのはもったいない…という方は、ぜひ試してみてくださいね。

フェルト作品や紡ぎの材料として、ぐっと深みのある手しごとになります。

コメント